San Leopoldo ingresó muy joven en la Orden capuchina, deseoso de trabajar por la unidad de las Iglesias, por lo que pidió permiso para marchar a misiones. Pero los superiores, teniendo en cuenta su frágil salud, lo dedicaron a la ardua tarea del confesionario, en la que perseveró toda su larga vida, acogiendo y reconciliando a innumerables penitentes de toda clase. Significativamente, Juan Pablo II lo canonizó durante la celebración del Sínodo de los obispos sobre «la Reconciliación».

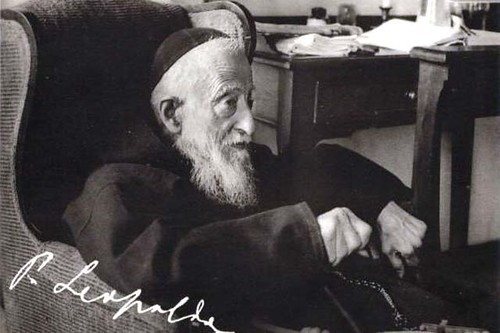

El P. Leopoldo, llamado en el siglo Adeodato Mandic, nació en Castelnovo de Càttaro o Herceg-Novi (Croacia) el 12 de mayo de 1866, siendo el penúltimo de doce hijos. Todavía joven, se sintió llamado por Dios a trabajar por la unidad de los Ortodoxos a la Iglesia católica. Para ello, se trasladó a la región de Venecia y, a la edad de 16 años, ingresó en el noviciado capuchino de Udine (Italia), con la ilusión de ir más tarde a Oriente como misionero.

Ordenado de sacerdote en 1890, pidió a los superiores permiso para marchar a misiones, pero nunca se lo concedieron, entre otras razones, por su frágil constitución física y su delicado estado de salud, así como un pequeño defecto de pronunciación que le hacía penosa la predicación. No obstante, supo buscar la realización de su ideal allá donde le enviaba la obediencia. Se dedicó a las diversas tareas que le encomendaron los superiores, hasta centrarse en el ministerio de la confesión.

Durante cuarenta años, y hasta la víspera de su muerte, estuvo siempre dispuesto a acoger, escuchar, consolar y reconciliar a innumerables penitentes en una pequeña habitación aneja al convento de los Capuchinos en Padua. Murió, a la edad de 76 años, el 30 de julio de 1942: mientras se preparaba para celebrar la misa, le dio un ataque cerebral que le causó poco después la muerte, mientras sus hermanos cantaban la Salve a la Virgen. Pablo VI lo beatificó el 2 de mayo de 1976, y Juan Pablo II lo canonizó el 16 de octubre de 1983, dentro del Año Santo de la Reconciliación y precisamente durante la VI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tenía como tema central «La reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia».

* * * * *

De la homilía de Juan Pablo II en la misa de canonización (16-X-1983)

Leopoldo Mandic, en sus días, fue siervo heroico de la reconciliación y la penitencia.

Nacido en Castelnovo, junto a «Bocche di Càttaro», a los 16 años dejó la familia y su tierra para entrar en el seminario de los capuchinos de Udine. En su vida no figuran grandes acontecimientos; algún traslado de un convento a otro, como es costumbre entre los capuchinos, y nada más. Y después, la asignación al convento de Padua, donde permaneció hasta la muerte.

Pues bien, precisamente sobre esta pobreza de una vida sin importancia exterior, vino el Espíritu Santo y alumbró una grandeza nueva, la de una fidelidad heroica a Cristo, al ideal franciscano y al servicio sacerdotal a los hermanos.

San Leopoldo no dejó obras teológicas o literarias, no deslumbró por su cultura ni fundó obras sociales. Para cuantos lo conocieron, fue únicamente un pobre fraile, pequeño y enfermizo.

Su grandeza consistió en otra cosa, en inmolarse y entregarse día a día a lo largo de su vida sacerdotal, es decir, 52 años, en el silencio, intimidad y humildad de una celdilla-confesonario: «El buen pastor da la vida por las ovejas». Fray Leopoldo estaba siempre allí a disposición, y sonriente, prudente y modesto, confidente discreto y padre fiel de las almas, maestro respetuoso y consejero espiritual, comprensivo y paciente.

Si lo queremos definir con una palabra, como solían hacerlo en vida sus penitentes y hermanos, entonces es «el confesor»; sólo sabía «confesar». Y justamente en esto reside su grandeza. En saber desaparecer para ceder el puesto al verdadero Pastor de las almas. Solía definir su misión así: «Ocultemos todo, aun lo que puede parecer don de Dios; no sea que se manipule. ¡Sólo a Dios honor y gloria! Si posible fuera, deberíamos pasar por la tierra como sombra que no deja rastro de sí». Y a alguien que le preguntaba cómo resistía una vida tal, respondió: «¡Es mi vida!».

«El buen pastor da la vida por las ovejas». A los ojos humanos, la vida de nuestro Santo se asemeja a un árbol al que una mano invisible y cruel le hubiera cortado todas las ramas una tras otra. El padre Leopoldo fue un sacerdote imposibilitado para predicar por un defecto de pronunciación. Un sacerdote que ansiaba dedicarse a las misiones, y hasta el final esperó el día de partir, que no le llegó porque tenía una salud muy endeble. Un sacerdote de tan gran espíritu ecuménico que se ofreció con entrega diaria como víctima al Señor para que se restableciera la unidad plena entre la Iglesia latina y las orientales separadas aún, y volviera a haber «una sola grey bajo un solo pastor» (cf. Jn 10,16); pero vivió su vocación ecuménica en ocultación total. Entre lágrimas decía: «Seré misionero aquí, en la obediencia y en el ejercicio de mi ministerio». Y también: «Toda alma que reclame mi ministerio será entre tanto mi Oriente.»

¿Qué le quedó a san Leopoldo? ¿A quién y para qué sirvió su vida? Le quedaron los hermanos y hermanas que habían perdido a Dios, el amor y la esperanza. Pobres seres humanos que tenían necesidad de Dios y acudían a él pidiendo perdón, consuelo, paz y serenidad. A estos «pobres» dio la vida san Leopoldo, por ellos ofreció padecimientos y oración; pero con ellos sobre todo celebró el sacramento de la reconciliación. Aquí vivió su carisma. Aquí hallaron expresión heroica sus virtudes. Celebró el sacramento de la reconciliación y ejerció el ministerio como a la sombra de Cristo crucificado. Fijos los ojos en el crucifijo colgado en el reclinatorio del penitente. El protagonista era siempre el Crucificado. «Él es quien perdona, Él es quien absuelve». Él, el Pastor de la grey...

San Leopoldo hundía su ministerio en la oración y contemplación. Fue un confesor de continua oración, un confesor que vivía habitualmente absorto en Dios, en atmósfera sobrenatural.

La primera lectura de la liturgia de hoy nos recuerda la oración de intercesión de Moisés durante una batalla que sostuvo Israel contra Amalec. Cuando se alzaban las manos de Moisés, la balanza de la victoria se inclinaba hacia su pueblo; cuando estas manos desfallecían de cansancio, dominaba Amalec.

La Iglesia, al ponerse hoy ante los ojos la figura de su humilde servidor san Leopoldo, que fue guía para muchas almas, quiere señalarnos las manos que se levantan hacia lo alto en las luchas varias del hombre y del Pueblo de Dios, que se alzan en la oración y se levantan en el acto de la absolución de los pecados, absolución que llega siempre al amor que es Dios, el amor que se nos reveló una vez para siempre en Cristo crucificado y resucitado.

«Por Cristo os rogamos: Reconciliaos con Dios» (2 Cor 5,20).

¿Qué nos dicen, amados hermanos, estas manos de Moisés levantadas en oración? ¿Qué nos dicen las manos de san Leopoldo, siervo humilde del confesonario? Nos dicen que jamás puede cansarse la Iglesia de dar testimonio de Dios, que es amor. Nunca puede descorazonarse ni cansarse ante las contrariedades, desde el momento en que la cumbre de este testimonio se alza indómita en la cruz de Jesucristo sobre la historia entera del hombre y del mundo.

[L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, del 23-X-83]

* * * * *

De la homilía de Pablo VI en la misa de beatificación (2-V-1976)

¿Quién es, quién es aquel que hoy nos reúne aquí para celebrar en su nombre bienaventurado una irradiación del Evangelio de Cristo, un fenómeno inexplicable, a pesar de ser claro y evidente: el fenómeno de una transparencia encantadora, que nos permite vislumbrar, en el perfil de un humilde hermano, una figura luminosa y al mismo tiempo casi desconcertante? Mira, mira, ¡es san Francisco! ¿Lo ves? ¡Mira cómo es pobre, mira cómo es simple, mira cómo es hermano! Es justamente él, san Francisco, tan humilde, tan sereno, tan absorto que aparece casi extático en una propia visión interior suya de la invisible presencia de Dios, y, sin embargo, para nosotros, tan presente, tan accesible, tan disponible que parece casi conocernos, esperarnos, saber nuestras cosas y leer dentro de nosotros.

Mira bien: es un pobre, pequeño capuchino; parece que sufre y vacila, pero está tan extrañamente seguro que nos sentimos atraídos y encantados por él. Mira bien con la lente franciscana. ¿Lo ves? ¿Tiemblas? ¿A quién has visto? Sí, digámoslo; es una débil, popular, pero auténtica imagen de Jesús; sí, de aquel Jesús que hablaba al mismo tiempo al Dios inefable, al Padre, Señor del cielo y de la tierra; y nos habla a nosotros, minúsculos oyentes, encerrados en las proporciones de la verdad, es decir, de nuestra pequeña y paciente humanidad... Y, ¿qué dice Jesús en este su pobrecito oráculo? ¡Oh! Grandes misterios, los misterios de la infinita trascendencia divina, que nos deja encantados, y que inmediatamente emplea un lenguaje conmovedor y cautivador. Escuchemos el Evangelio: «Venid a mí todos vosotros, que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré» (Mt 11,28).

Pero entonces, ¿quién es? Es el padre Leopoldo; sí, el siervo de Dios, padre Leopoldo de Castelnovo, que, antes de hacerse fraile se llamaba Adeodato Mandic; un dálmata, como san Jerónimo, que debía tener, ciertamente, en el temperamento y en la memoria la dulzura de la encantadora tierra adriática, y en el corazón, y en la educación doméstica, la bondad, honesta y piadosa, de la valiente población véneto-balcánica. Nació el 12 de mayo de 1866, y murió en Padua, donde se hizo capuchino y donde vivió la mayor parte de su vida terrena, terminada a los setenta y seis años, el 30 de julio de 1942.

La nota peculiar de la heroicidad y de las virtudes carismáticas del beato Leopoldo fue otra, ¿quién no lo sabe? Fue su ministerio al escuchar las confesiones. El llorado cardenal Larraona, entonces Prefecto de la S.C. de Ritos, escribió en el decreto de 1962 para la beatificación del padre Leopoldo: «Su método de vida era éste: celebrado a primera hora de la mañana el sacrificio de la misa, se sentaba en el pequeño confesonario y allí permanecía todo el día a disposición de los penitentes. Mantuvo este estilo de vida durante cerca de cuarenta años, sin la más mínima queja...».

Es éste, creemos, el título primario que ha merecido a este humilde capuchino la beatificación que en estos momentos estamos celebrando. Se santificó principalmente en el ejercicio del sacramento de la reconciliación. Por fortuna, se han escrito y divulgado copiosos y espléndidos testimonios sobre este aspecto de la santidad del nuevo beato. A nosotros no nos corresponde sino admirar y dar las gracias al Señor, que ofrece hoy a la Iglesia una figura tan singular de ministro de la gracia sacramental de la penitencia; que invita, por una parte, a los sacerdotes al ministerio de tan capital importancia, de pedagogía tan actual, de tan incomparable espiritualidad; y que recuerda a los fieles, ya sean fervorosos, o tibios, o indiferentes, qué providencial servicio es todavía hoy, mejor dicho, hoy más que nunca, para ellos la confesión individual y auricular, fuente de gracia y de paz, escuela de vida cristiana, consuelo incomparable en la peregrinación terrena hacia la eterna felicidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario